2025年9月15日

是“天眼之父”南仁東

逝世8周年的日子

他與“中國天眼”的故事

曾感動無數人

他的精神

也激勵著無數人

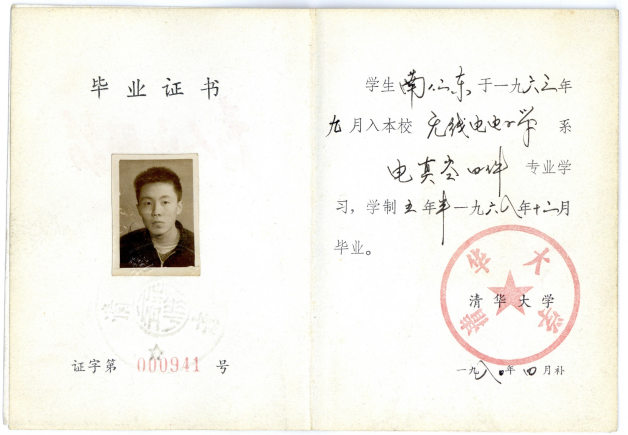

清華歲月 是“活寶”也是“尖子生”

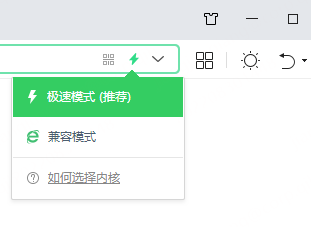

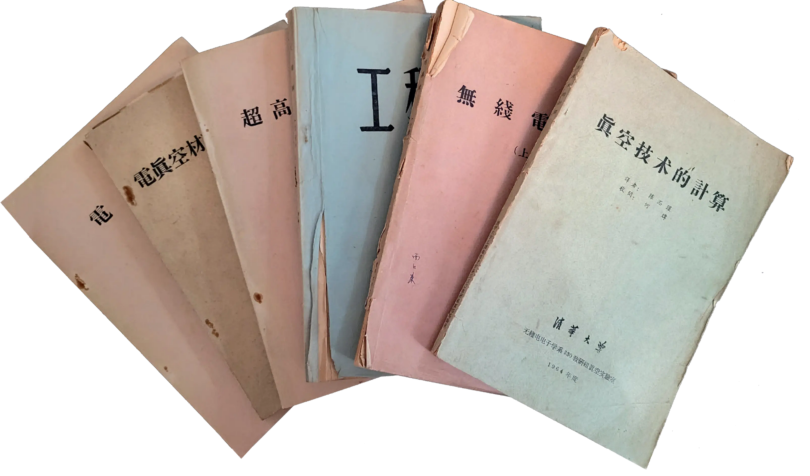

1963年秋天

憑借優(yōu)異成績考得吉林省理科狀元的南仁東

成為清華大學無線電電子學系

無9045班的一名學生

本想修習建筑學的他

由此開啟電真空器件和超高頻技術領域的學習

那時的南仁東

是班里的“活寶”

宿舍里

南仁東總被圍在大家中間

課余郊游

他和同學上樹摘野果、下塘捉泥鰍

“俏皮極了!”

對于新知

南仁東總是充滿探索熱情

外語主修俄文的他

為精進英文水平

常揣著英文詞典默背

背會一頁就撕下一頁

持之以恒的知識積累

為他走向國際學術舞臺打下基礎

文體俱佳 “樣樣都稱得上一把好手”

“多才多藝”

是摯友對南仁東的共同印象

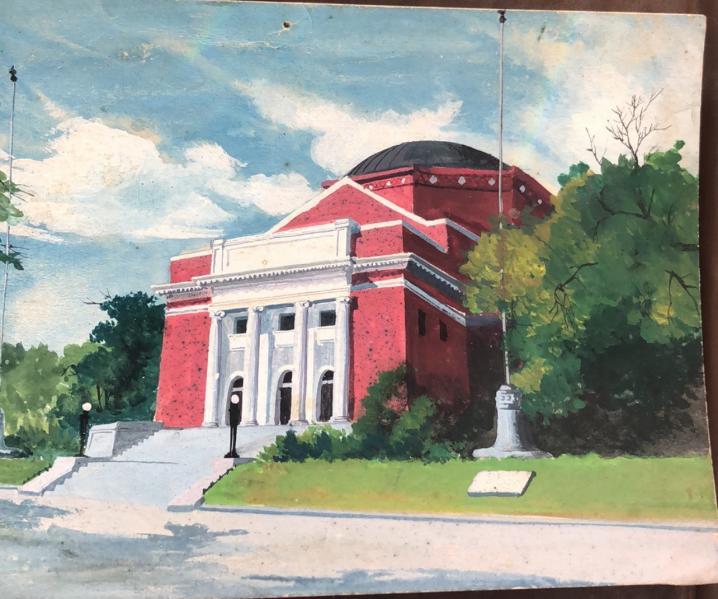

他鐘情繪畫

清華圖書館里的中外畫集

被他一一借閱賞看

冬日的窗玻璃是他絕佳的“畫板”

霧氣一凝,隨手一畫

便是一幅幅同學們的卡通像

你的厚眼鏡、我的大嗓門

夸張搞怪又活靈活現

他喜歡寫詩

前往青海、新疆等地實踐

壯闊山河、少年意氣

都被他寫進詩里

后來

他將近百首詩歌集結成冊

他還熱衷攝影

在宿舍搭起簡易暗室洗照片

紅燈下的相紙上

荷塘、主樓、大草坪漸漸清晰

映出青春的輪廓

他長于體育

每天下午四點半

他會從位于清華園里東區(qū)九號樓的宿舍出發(fā)

跑到頤和園的牌樓底下再折返

寒來暑往,幾乎不曾間斷

冰場上

他踩著冰鞋穿梭如飛、身影靈活

爬山、游泳、打球……

樣樣都稱得上一把好手

他也“追星”

校園里的草地是南仁東的“天文臺”

夏夜的星空熱鬧明亮

他常與同班好友一起

躺在操場中央仰望蒼穹

“對每顆星都如數家珍”

那些星空下的低語

早已種下探索宇宙奧秘的夢想

攻堅鑄器 “要是問題不解決,就永遠睡不著”

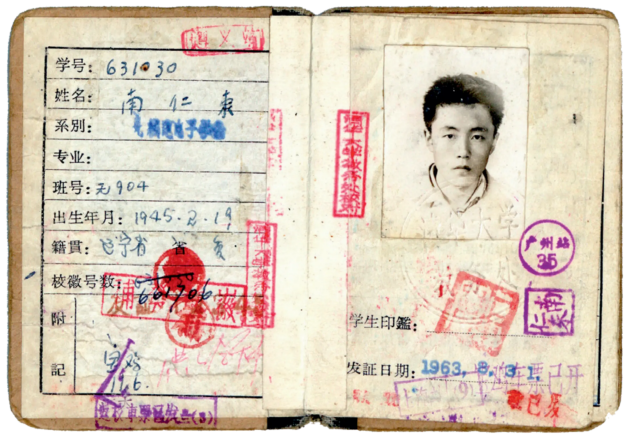

1968年

南仁東從清華畢業(yè)

被分配至吉林省通化市無線電廠

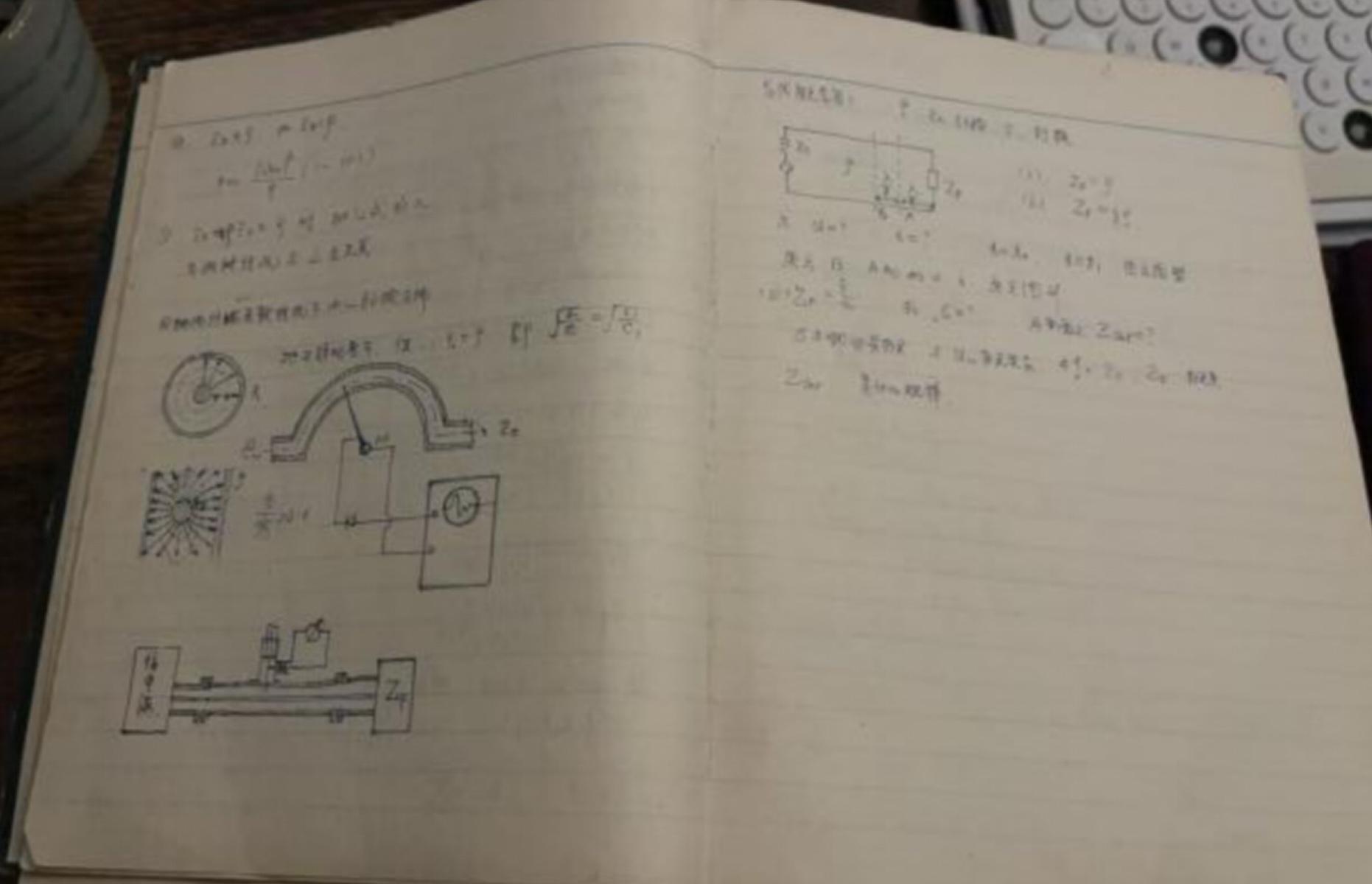

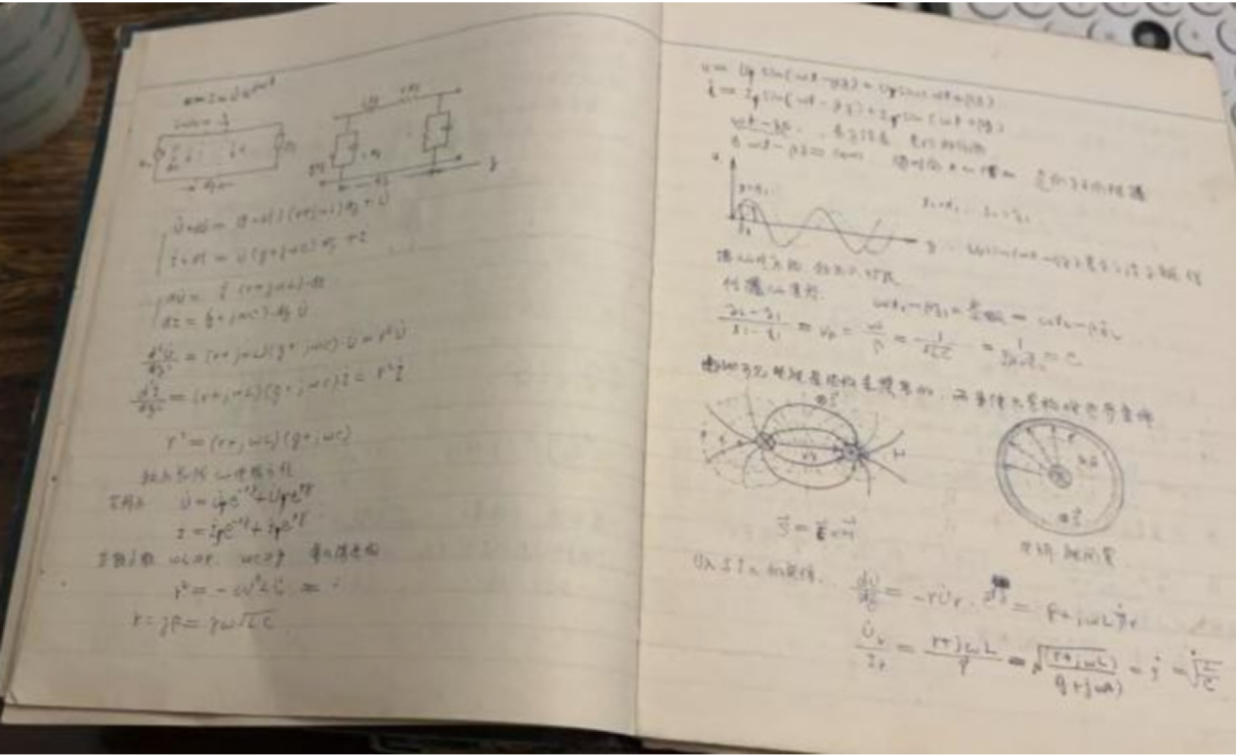

一次攻關時

面對一個棘手的電路板調試難題

南仁東曾一夜未眠

逐一檢查電路板上1000多個測試點

終于找到那個在金屬化過程中破裂的通孔

一句“要是問題不解決,我就永遠睡不著”

悄然串起他的一生

那份刻在骨子里“實干”底色

“不解決問題絕不罷休”的自信與韌勁

始終不曾改變

1994年

南仁東提出要建造

中國自己的大型射電望遠鏡

“別人都有自己的大設備,我們沒有

我挺想試一試”

行勝于言

踏勘300多座山頭

上下求索22年

他帶領團隊推動一項項前所未有的技術突破

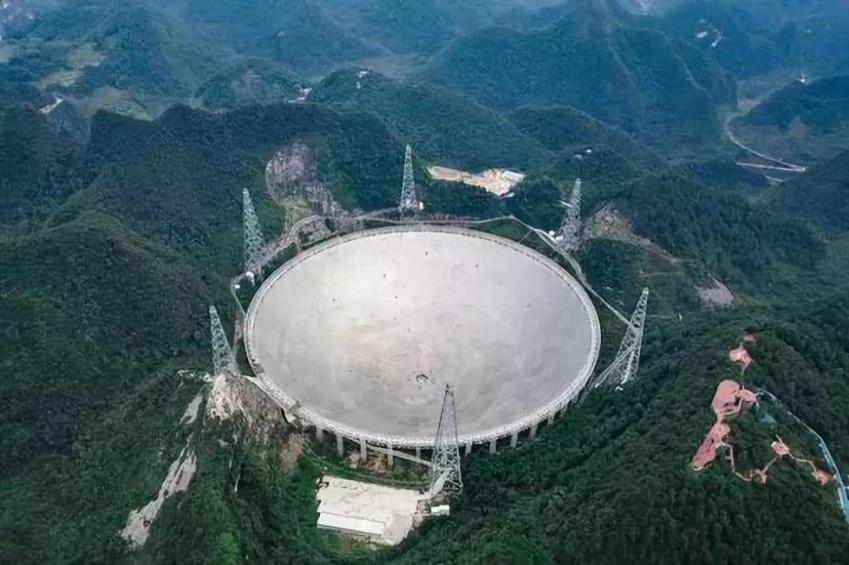

建造出全球最大的

500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)“中國天眼”

這不僅是一個工程的勝利

更是一種精神的凱旋——

中國科學家

完全有能力站在世界科技的最前沿

情系母校 “清華是老南一生的驕傲”

南仁東的夫人郭家珍女士在向清華檔案館

捐贈南仁東在學期間物品時曾說

“清華是老南一生的驕傲

他一直以自己曾經是一名清華學生感到自豪”

清華人也始終是他科研路上的堅定伙伴

多個清華科研團隊

參與了FAST的預研究和方案設計

承擔大量關鍵工作

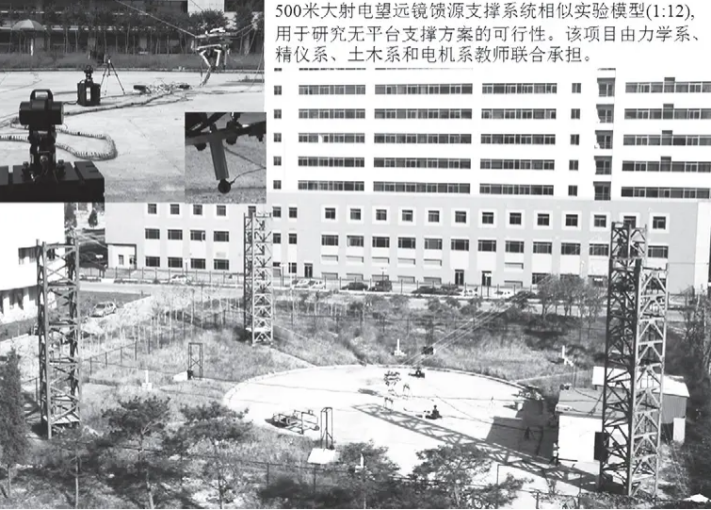

清華園內曾建起

500米大射電望遠鏡饋源支撐系統(tǒng)相似實驗模型

以研究FAST無平臺支撐方案的可行性

2015年初

南仁東邀請幾名同窗相聚

熱騰騰的火鍋前

他拿出電腦、打開PPT

認真分享FAST項目進展

無902班的林海回憶

南仁東的眼睛還是那么亮

閃爍著對新發(fā)現的無限期待

而令所有人沒有想到的是

不久后

南仁東身體狀況急轉直下

2016年9月25日

FAST正式落成啟動

一天

清華同窗王世明突然接到南仁東來電

已然病重、正在住院治療的南仁東

聲音很是嘶啞微弱

字字句句卻都關乎項目

“FAST現在需要一項技術支持

清華有位學長精于電波研究

你一定要幫我聯(lián)系上……”

直至生命最后時刻

他心中裝著的仍是那個觀天望宇的夢想

“人民科學家”國家榮譽稱號背后

凝聚著南仁東為打開中國的“觀天巨眼”

所付諸的畢生心血

星耀寰宇 天上有顆“南仁東星”

2017年9月15日

南仁東告別了人世

但他傾注心血鑄就的觀天巨眼

已穩(wěn)穩(wěn)立在黔南山坳

拓展人類認知邊界,訴說中國科學崛起

延續(xù)著他未竟的眺望

僅僅二十余天后的10月10日

FAST首次捕捉到來自宇宙深處的脈沖星信號

實現屬于它的“零的突破”

這聲跨越億萬光年的回響

是它獻給世界的科學禮贊

亦是對南仁東畢生堅守的深沉告慰

南仁東留下的

不僅是舉世矚目的科學突破

還有一束屬于中國科學家的熠熠星光

永遠照亮中國青年前行的道路

如今

FAST發(fā)現的脈沖星數量已突破1000顆

來自宇宙的奧秘就這樣

被聽見、被解讀、被述說

2018年秋

國際天文學聯(lián)合會

將第79694號小行星命名為

“南仁東星”

2025年秋季學期

義務教育語文統(tǒng)編教材八年級上冊新增課文

《天上有顆“南仁東星”》

南仁東的“追星”足跡

將在一次次仰望與講述中

被時時銘記

八年已過

南老執(zhí)著追求科學夢想的精神

將永遠激勵我們

緬懷,致敬!

網友評論

網友評論