科技日報記者 張佳欣

人類進化的故事,并不是一條簡單的“階梯”。幾十年來,化石曾勾勒出一種穩定、線性的進程,即從一種形態平穩地演變為另一種形態,仿佛一個整齊的序列。

然而,新證據正在改寫這一敘事。埃塞俄比亞的重大發現正在挑戰長期以來的假設,表明人類起源“沒那么簡單”。

南方古猿是人類的“鄰居”

據《自然》雜志最新發表的論文,美國內華達大學拉斯維加斯分校團隊發現,距今260萬至280萬年前,南方古猿與早期“人屬”在同一地區曾經共存。這一發現挑戰了傳統觀點,暗示人類進化并非“從猿到人”的單一路徑模型,而是像一棵枝葉繁茂的進化樹,分出了多個并行的譜系。

過去,科學家一直認為人屬是在南方古猿之后才出現,兩者并不重疊,而新發現顯示情況并非如此。

南方古猿大約生活在300萬年前。它們既有適合攀爬的長臂,也具備適應步行的骨盆與雙腿。以“露西”為代表的南方古猿阿法種的化石表明,它們體型矮小、腦容量有限,既能在地面行走,也能靈活地爬樹。

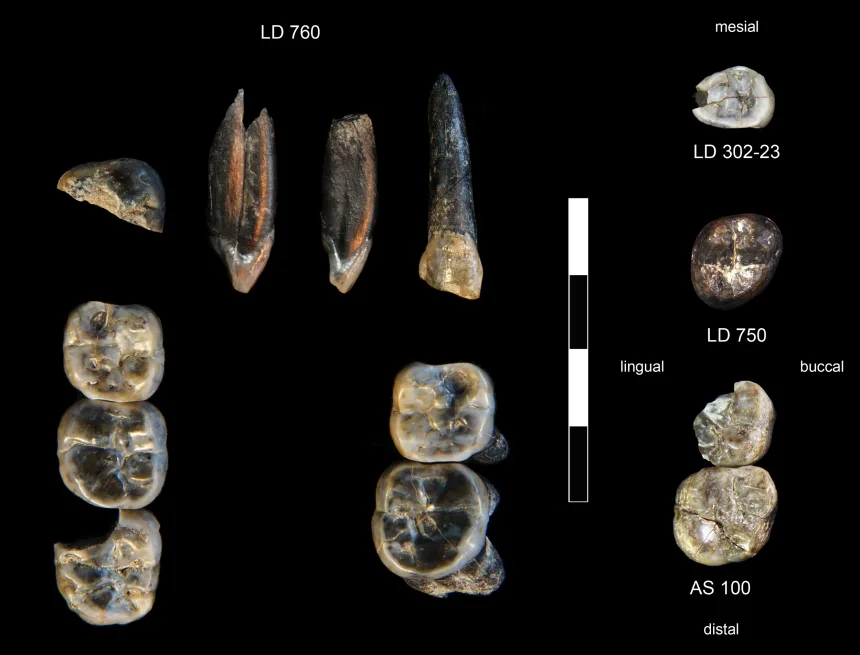

此次在萊迪—杰拉魯遺址出土的13顆牙齒,至少代表了兩個不同譜系:一個是南方古猿屬,與“露西”屬于同一譜系;另一個是人屬,包括現代人類。這些標本提示,在約250萬年前,南方古猿和早期人屬作為兩個獨立譜系,同時出現在阿法爾地區。

不過,由于證據有限,研究團隊尚未給這種新南方古猿正式命名。

牙齒中隱藏的進化線索

新出土的南方古猿牙齒在輪廓和臼齒大小上大體類似于阿法種,但在齒尖和犬齒的特征上卻有此前未在阿法種或驚奇種中發現的形態。而它們的形狀又與任何已知的人屬物種或“傍人屬”(以粗壯牙齒和強大咀嚼肌著稱的古人類親緣群體)都不同。

年代測定結果顯示,這些南方古猿牙齒年代可追溯到263萬年前,而人屬牙齒則分別可追溯到259萬年前和278萬年前。此前研究顯示,“露西”物種在大約295萬年前便從化石記錄中消失,沒有比這個時間更近的證據。

這意味著,萊迪—杰拉魯南方古猿既不是“晚期幸存的南方古猿阿法種”,也不是此前已知的南方古猿驚奇種,而是此前未被識別的一種新物種。

地質裂谷中的化石寶庫

萊迪—杰拉魯遺址位于埃塞俄比亞阿法爾地區。該地區在古人類學領域享有盛名。在這里,科學家發現了最古老的人屬下頜化石,距今280萬年。最早的奧爾多萬石器也發現于此。

阿法爾地區有一個活躍的裂谷,地殼板塊在此不斷拉開,使更古老的沉積層暴露出來。“在250萬到300萬年前,這些火山噴發出火山灰,灰中含有一種叫長石的晶體,這讓我們能夠測定火山噴發的年代,并由此確定沉積在地層中的化石年代。”亞利桑那州立大學人類起源研究所副主任兼副教授克里斯托弗·坎皮薩諾說。

地質背景還揭示了這些物種所處的環境。

在200萬至300萬年前,萊迪—杰拉魯地區呈現出一派充滿生機活力的景象:河流密布,植被茂盛,湖水時漲時落。這與如今溝壑縱橫、荒涼破敗的地貌形成了鮮明對比。地質證據表明,該地區保存了230萬至295萬年前的可解讀記錄,這是人類進化的關鍵時期。

多譜系并存的人類家譜

研究認為,在250萬年前之前,東非可能同時存在4個古人類譜系:早期人屬、南方古猿驚奇種、新發現的萊迪—杰拉魯南方古猿,以及可能存在于鄰近區域的其他物種。

當前,一些關鍵問題仍懸而未決。例如,這些物種之間是否存在食物競爭?是否分享資源?彼此相遇的頻率有多高?它們的祖先究竟是誰?

未來的發現可能揭示這些物種如何生活,揭示為什么有些幸存下來,而另一些卻消失了。

無論如何,新的發現凸顯了人類起源的復雜性。正如亞利桑那州立大學的古生態學家凱伊·里德所說:“我們頭腦中‘從猿到尼安德特人再到現代人’的那種直線進化圖景是錯誤的。兩個古人類物種同時存在,表明人類進化之路并非一條直線,而是一棵分枝繁茂的樹,只是其中許多分支最終都消失在了時間的長夜里。”