科技日報記者 劉霞

美國加州大學戴維斯分校一項新研究揭示,壓力不僅影響大腦,還會在分子層面改變心臟功能。相關論文發表于最新一期《分子與細胞心臟病學雜志》。

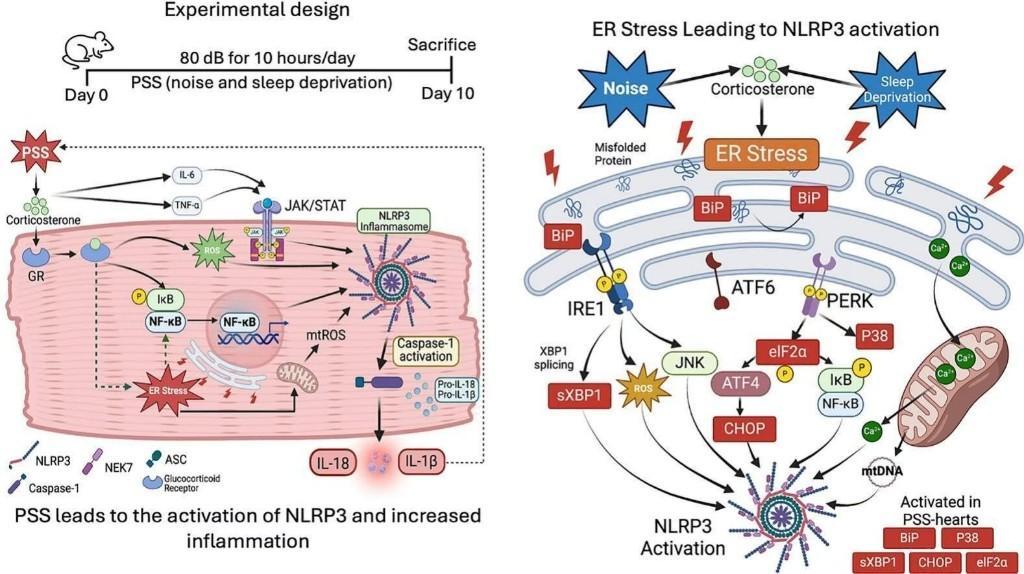

這項研究聚焦于環境與社會壓力因素,如噪音、擁擠和睡眠中斷對心血管健康的影響,重點探討慢性心理壓力如何參與心血管疾病的發生與發展。

通過動物實驗,研究團隊發現,僅10天的急性壓力就足以引發炎癥,導致心臟功能出現細微改變。他們還揭示了其背后的分子機制:一種名為NLRP3炎性小體的多蛋白復合體被激活,該復合體是炎癥反應中的關鍵“放大器”。

團隊表示,壓力通過一系列細胞應激與信號通路激活這些復合體。這是科學家首次證實,環境壓力可直接觸發心臟細胞內的這一過程:釋放出有害分子,進而促使心臟病發生。

對于保護心臟而言,改變生活方式、減輕壓力固然是最佳選擇,但這對生活在高污染、高噪音或高社會壓力環境中的人并不容易實現。研究團隊希望,基于這一機制找到可干預的體內靶點,為開發新療法鋪路。目前,他們正在深入研究慢性壓力如何影響“腦—心軸”,以及壓力對腸道菌群和全身化學環境的影響。未來計劃與臨床醫生合作,將上述發現轉化為實際治療方案,幫助患者減輕心臟壓力。