科技日報記者 張夢然

美國麻省理工學院團隊首次系統測量了多種電池材料中的鋰離子嵌入速率,并基于實驗數據提出了一種全新的理論模型,研究人員憑借簡單公式即可設計出下一代電池。新成果使電池主導反應機制更快、更可控,從而顯著提升電池的充放電速度和使用壽命,并為人們理解不同材料和界面的反應行為提供了統一理論視角。研究成果發表在最新一期《科學》雜志上。

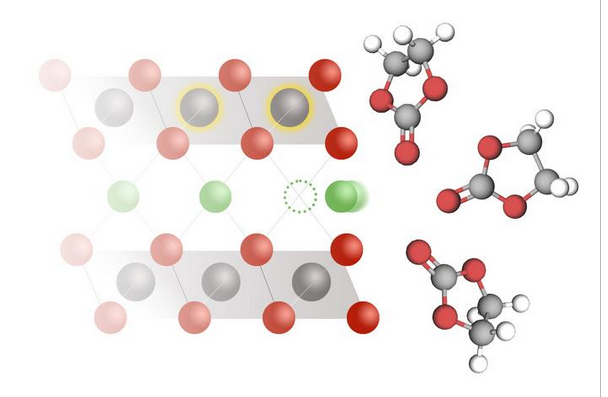

所有鋰離子電池的核心都依賴于一個基本反應:在放電過程中,溶解于電解質中的鋰離子會嵌入固體電極材料中,而在充電時,這些離子則從電極中脫嵌,返回電解質中。這一嵌入與脫嵌過程在電池整個生命周期內反復進行數千次,電池的能量輸出和充電速度取決于該反應的速率。然而長期以來,科學界對這一反應的具體機制及其速率控制因素的理解十分有限。

此次新模型表明,鋰離子嵌入電極并非一個孤立的離子行為,而是必須伴隨著電子的同步轉移。也就是說,只有當電解質中的電子同時轉移到電極材料中,還原該材料以容納鋰離子時,嵌入反應才能高效進行。這一發現挑戰了長期以來的主流假設。過去幾十年中,人們在測量鋰嵌入速率時經常得到彼此矛盾的結果,不同實驗室的測量值甚至可相差十億倍,這使得建立統一的理論框架變得異常困難。

團隊采用一種精確的電化學技術,實際測得的嵌入速率遠低于以往報道的數值。基于這些數據,團隊提出了新的耦合離子-電子轉移理論。該理論指出,真正的電化學限速步驟并非是鋰離子的嵌入,而是電子轉移過程,即電極材料被還原以準備接收鋰離子的過程。鋰離子的嵌入與電子的轉移相互促進,共同決定了反應的整體速率,這為理解電池反應動力學提供了更精確的理論基礎。

這一理論不僅解釋了以往實驗數據的巨大差異,還為設計更高性能的電池提供了明確指導。這種通過電解質調控嵌入動力學的策略,僅用簡單公式就提供了理論框架。人們不再依賴試錯法,只需基于關鍵材料參數進行有針對性的優化,就可推動充電速度更快、能量密度更高、副反應更少的下一代鋰離子電池的開發。

總編輯圈點

本文的研究為電池技術發展提供了理論支撐。人們過去依賴試錯的經驗式材料開發,如今有了精確的數學工具作為指導,研發效率有望大幅提升。若能基于此模型構建出材料篩選平臺,將加速高功率動力電池、高穩定性儲能系統的問世,進而對電動汽車進一步普及和可再生能源高效存儲具有重大推動意義。可以說,這一成果是電池研究從現象摸索邁向理性設計的一大轉折。