科技日報記者 張佳欣

由瑞士蘇黎世大學和以色列希伯來大學牽頭的研究團隊在最新開展的QROCODILE實驗中取得重要進展,首次實現對極輕暗物質粒子的探測,設備靈敏度達到迄今最先進水平,為破解宇宙奧秘打開了新大門。相關論文15日發表在《物理評論快報》雜志上。

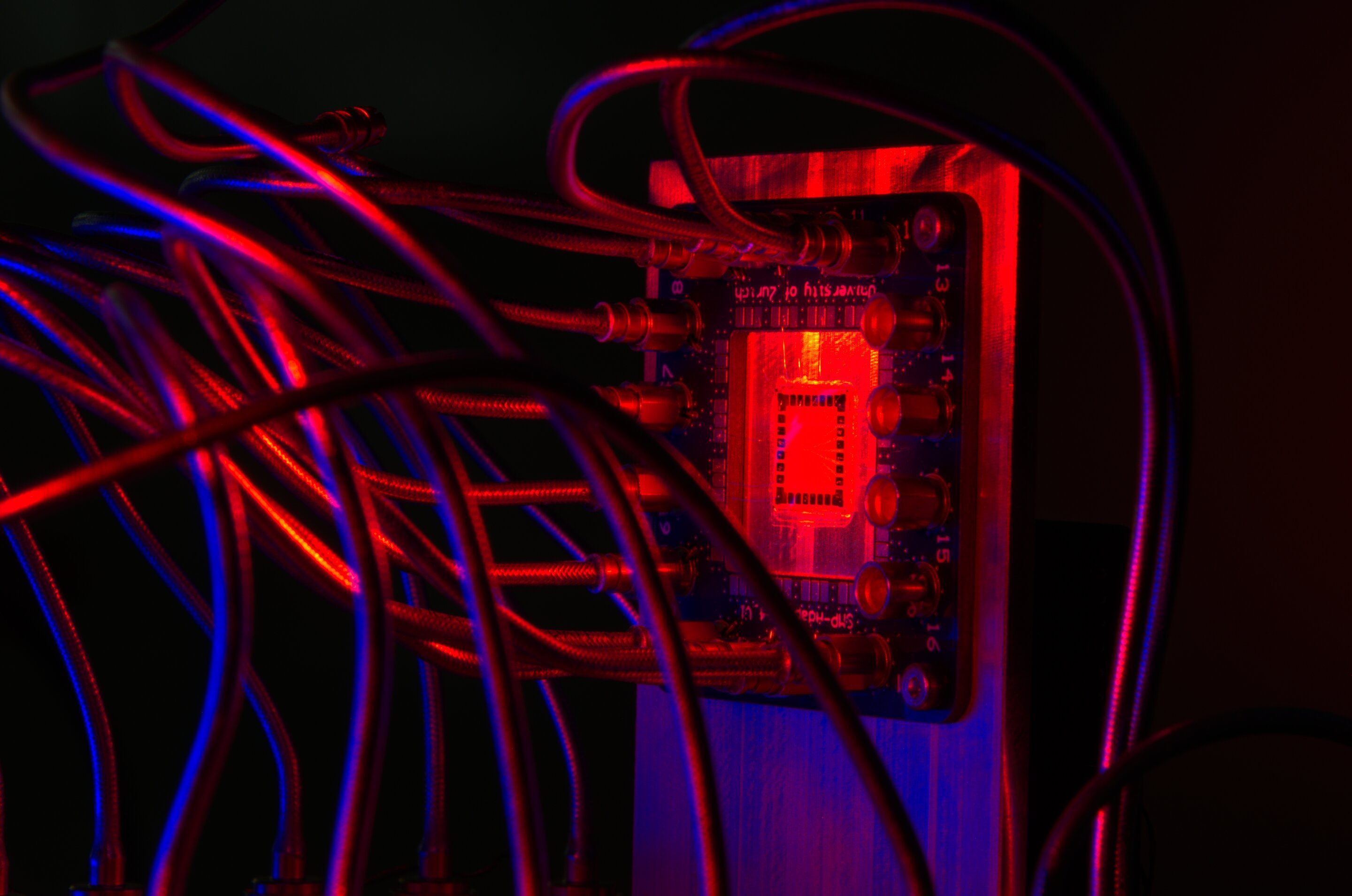

暗物質既不發光,也不吸收光,科學家只能通過引力效應推測其存在。QROCODILE是“量子分辨優化低能暗物質冷卻天文臺”的縮寫,其核心器件是超導納米線單光子探測器(SNSPD)。研究團隊將這種原本用于量子光學的器件,創新性地應用于暗物質探測。它由極薄的硅化鎢微納線制成,并被冷卻至比絕對零度高0.1℃的溫度。在這種超導狀態下,電子會成對結合形成“庫珀對”,從而讓探測器對極其微弱的能量沉積異常敏感。

SNSPD在實驗中既是暗物質可能發生碰撞的“靶材料”,也是記錄能量釋放的“傳感器”。現階段,該探測器幾乎每天會記錄一次可疑信號,這些信號可能來自宇宙射線、天然放射性或其他效應。

憑借這一技術,QROCODILE實現了低至0.11電子伏的探測靈敏度,遠低于傳統粒子物理實驗所能探測的能量尺度。這讓研究團隊首次觸及輕暗物質區間,其質量是以往實驗研究對象質量的數千分之一。在超過400小時的低溫運行中,他們確實記錄到少量異常事件。盡管這些信號尚無法確認是否來自暗物質,但足以對其與電子、原子核的相互作用設定新上限。

這一實驗的另一潛力在于:它或許能捕捉到入射信號的方向性。理論預測,由于地球在銀河系暗物質暈中運動,暗物質粒子應當主要來自特定方向。如果未來實驗能夠區分入射方向,就有望分辨出真正的暗物質信號,這是實現最終發現的關鍵一步。

研究團隊計劃在下一階段啟動NILE QROCODILE項目。新實驗將遷至地下,以屏蔽宇宙射線干擾,并擴大探測器陣列規模。

網友評論

網友評論