科技日報記者 張夢然

美國科學促進會官網(wǎng)公布的一項最新研究表明,精確選擇航天器撞擊小行星表面的位置,可顯著提升防御任務的有效性,避免小行星未來進入可能引發(fā)后續(xù)碰撞的區(qū)域,實現(xiàn)更長遠的安全保障。

這一研究背景源于美國國家航空航天局(NASA)于2022年9月執(zhí)行的雙小行星重定向測試任務(DART)。該任務撞擊了繞小行星迪迪莫斯運行的衛(wèi)星迪莫弗斯,成功驗證了“動能撞擊器”技術,即利用高速飛行器撞擊小行星,以動量改變其軌道。

NASA空間技術研究團隊表示,這一雙小行星系統(tǒng)質(zhì)量龐大,軌道不會被明顯改變,因此DART任務中的撞擊位置并未引發(fā)對地球的新威脅。但對于一些直接繞太陽運行且可能產(chǎn)生危險的小行星而言,情況則不同。即使其軌道發(fā)生微小變化,也可能出現(xiàn)穿越引力鎖孔的現(xiàn)象。

引力鎖孔是指太空中的一片特定區(qū)域。在該區(qū)域內(nèi),地球或其他行星的引力會擾動經(jīng)過的小行星軌道,使其在未來某個時間點再次精確回歸并發(fā)生碰撞。換言之,引力鎖孔能夠“鎖定”未來的危機。如果一次動能撞擊恰好將小行星推入這樣的鎖孔,那么就可能為未來的災難埋下伏筆。

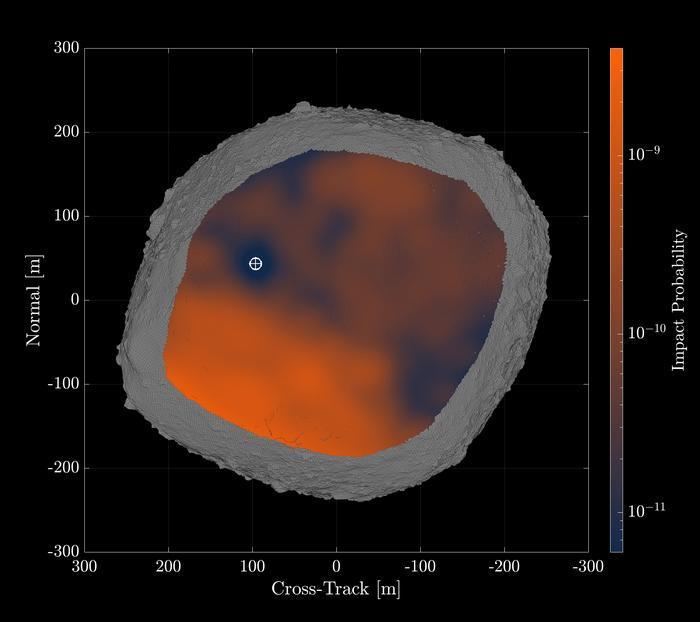

因此,關鍵在于確定小行星表面的最佳撞擊點,以最大限度地降低其穿過引力鎖孔的概率。團隊為此開發(fā)了一種新技術,用于繪制小行星表面的“概率圖”,顯示從不同位置撞擊后小行星進入危險軌道的可能性。該方法借鑒了DART任務的數(shù)據(jù),但也考慮了每顆小行星獨特的形狀、表面地形(如隕石坑和山丘)、自轉狀態(tài)和質(zhì)量等個體差異。

理想情況下,這些參數(shù)可通過派遣探測器與小行星會合,之后獲取高分辨率圖像和數(shù)據(jù)來精確測定。然而,并非所有潛在威脅天體都有足夠預警時間支持此類會合任務。團隊表示,僅依靠地面望遠鏡觀測,也能在初始階段完成整個分析。

通過計算不同撞擊方案下小行星的后續(xù)軌跡,并識別出最危險的演化路徑,科學家可據(jù)此確定最安全的撞擊位置。團隊總結道,借助這一“概率圖”,不僅能夠?qū)⑿⌒行峭齐x當前軌道,更能確保它不會在未來重返撞擊路徑,真正實現(xiàn)對地球的長期保護。

網(wǎng)友評論

網(wǎng)友評論