科技日報記者 劉霞

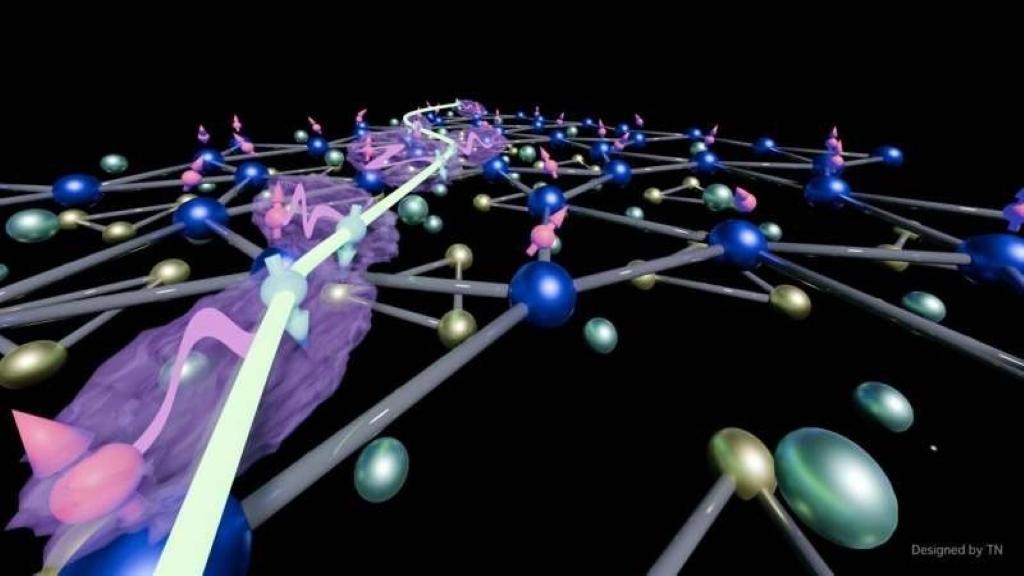

日本大阪大學和廣島大學科學家合作,首次在鈰銠錫(CeRhSn)材料中直接觀測到受普朗克時間(量子力學最小時間單位)調控的重費米子量子糾纏現象。這項發表于《自然》合作期刊《npj量子材料》的研究,為開發基于固態材料的新型量子計算機開辟了新途徑。

重費米子是固體中傳導電子與局域磁性電子強相互作用形成的“增重版”電子,其引發的非常規超導等特性一直是凝聚態物理研究熱點。鈰銠錫材料具有獨特的準籠目晶格結構,以擁有“幾何阻挫效應”著稱。幾何阻挫效應指某些特定幾何結構的物理系統,由于無法同時滿足內部所有競爭相互作用,系統無法達到能量最低的穩定狀態,而引發一系列奇異量子現象。

實驗發現,在幾何阻挫作用下,鈰銠錫內電子的有效質量急劇增加,形成重費米子。更驚人的是,在高溫環境下,這些重費米子不再遵守普通金屬世界里的規則,而是變為非費米子液體,其壽命更逼近10-43秒的普朗克時間極限。

精確的光譜分析證實,這些重費米子的行為特征符合量子糾纏的數學描述,且糾纏持續時間受普朗克時間調控,就像微觀世界里出現的一種轉瞬即逝的“量子舞蹈”。量子糾纏被愛因斯坦稱為“鬼魅般的超距作用”,指兩個粒子無論相隔多遠,都像有一根無形的線連著,一個粒子的狀態發生改變,另一個粒子會瞬間感知并隨之改變。

最新發現不僅幫科學家進一步深化了對量子糾纏本質以及重費米子之間復雜相互作用的理解,更開辟了在固態材料中操控量子態,從而構建新型量子計算機的新途徑。 對這類糾纏態持續開展深入研究,或將為量子通信、量子計算等領域帶來全新解決方案。