科技日報記者 陸成寬

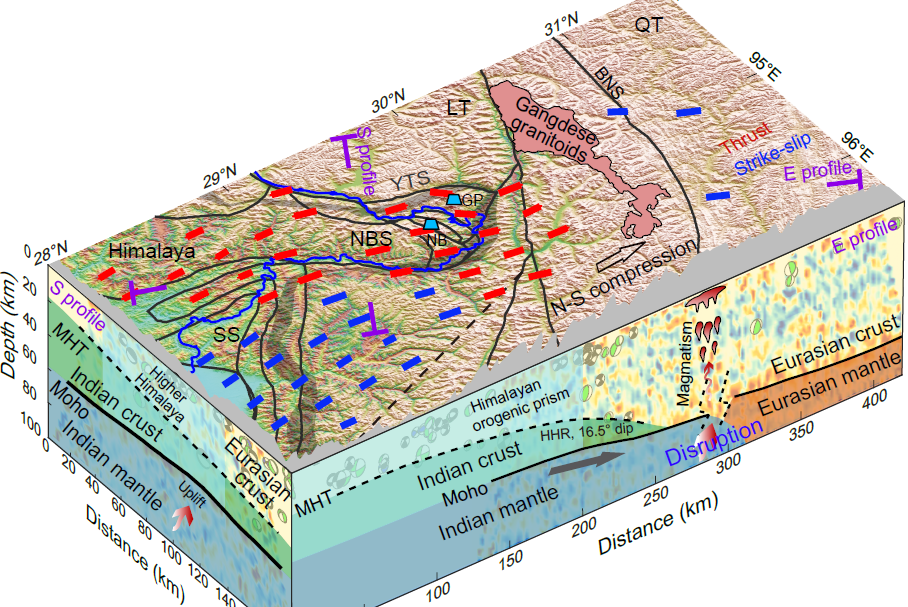

記者5日從中國科學院青藏高原研究所獲悉,基于喜馬拉雅山脈東部寬頻帶地震臺站獲取的最新數據,該所科研人員發現,印度板塊正以低角度俯沖至青藏高原之下,這一過程強烈擠壓地殼,是控制喜馬拉雅東部地震活動和山脈隆升的關鍵機制。相關研究成果在線發表于《國家科學評論》。

喜馬拉雅山脈作為全球最典型的活動造山帶之一,其形成與演化一直備受地學界關注。過去研究多集中于山脈中段,認為那里存在一條名為“主喜馬拉雅逆沖斷裂”的巨大地質構造,是大地震和山脈抬升的主因。然而,在喜馬拉雅東部,是否存在類似結構、其形態如何,長期缺乏明確認識。

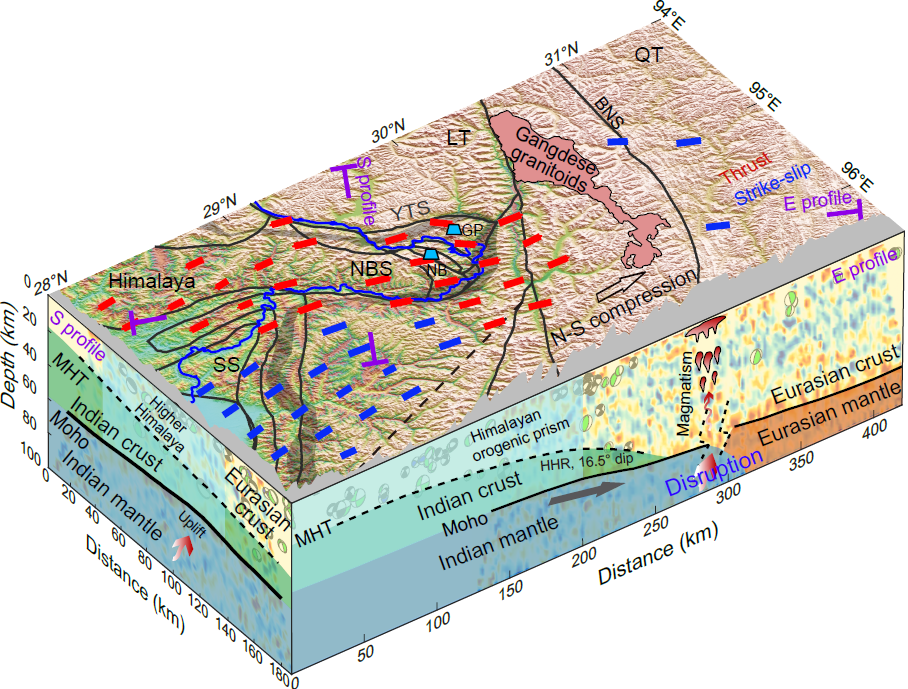

在這項研究中,科研人員基于在喜馬拉雅東部南迦巴瓦地區新布設的寬頻帶地震臺站數據,首次清晰刻畫了該區域地下結構的特征。他們發現,印度板塊地殼與地幔分界的莫霍面自南向北延伸,以較緩的角度一直俯沖至拉薩地體下方。同時,作為關鍵構造的“主喜馬拉雅逆沖斷裂”在這里呈現為一種“斜坡”形態。應力分析結果表明,該區域地殼正遭受強烈的南北向水平擠壓。

“這些發現共同揭示,印度板塊的低角度俯沖以及由此引發的地殼強烈縮短擠壓,是驅動喜馬拉雅東部地震發生與地表持續抬升的關鍵因素。”論文第一作者兼通訊作者、中國科學院青藏高原研究所研究員白玲說,“我們還對比了喜馬拉雅不同段落的構造特點,發現喜馬拉雅東段與尼泊爾地區的地下結構較為相似,但明顯不同于喜馬拉雅西段或緬甸山弧的深俯沖模式。”

白玲表示,這一發現為理解大地震破裂行為提供重要線索,未來將進一步繪制整個喜馬拉雅造山帶內大型逆沖構造系統的精細三維圖像,從而更深入地揭示大陸碰撞如何控制大地震的孕育和高原的隆升過程。

網友評論

網友評論