科技日報記者 付毅飛

據中國載人航天工程辦公室消息,神舟二十號載人飛船疑似遭空間微小碎片撞擊,正在進行影響分析和風險評估。為確保航天員生命健康安全和任務圓滿成功,經研究決定,原計劃11月5日實施的神舟二十號返回任務將推遲進行。

這些耽誤航天員回家的“罪魁禍首”——空間碎片,它們從哪來,危害有多大,有什么辦法可以預防和處理?全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩向科技日報記者進行了介紹。

第一問:空間碎片從哪來?

空間碎片由人類航天活動直接產生或間接衍生。

龐之浩介紹,廢棄航天器及相關部件是空間碎片最主要、最直接的來源,占比超過40%,包括退役衛星、火箭殘骸、航天器解體殘骸等。

其次是航天活動中的操作廢棄物。這類碎片多為航天任務執行過程中有意或無意丟棄的物品,尺寸雖小但數量龐大。包括:功能性拋棄物,如衛星分離時的固定螺栓、火箭的保護罩、宇航員出艙活動時遺落的工具等;微小脫落物,如航天器表面老化脫落的涂層碎片、太陽能電池板的微小碎片、發動機燃燒產生的殘渣等。

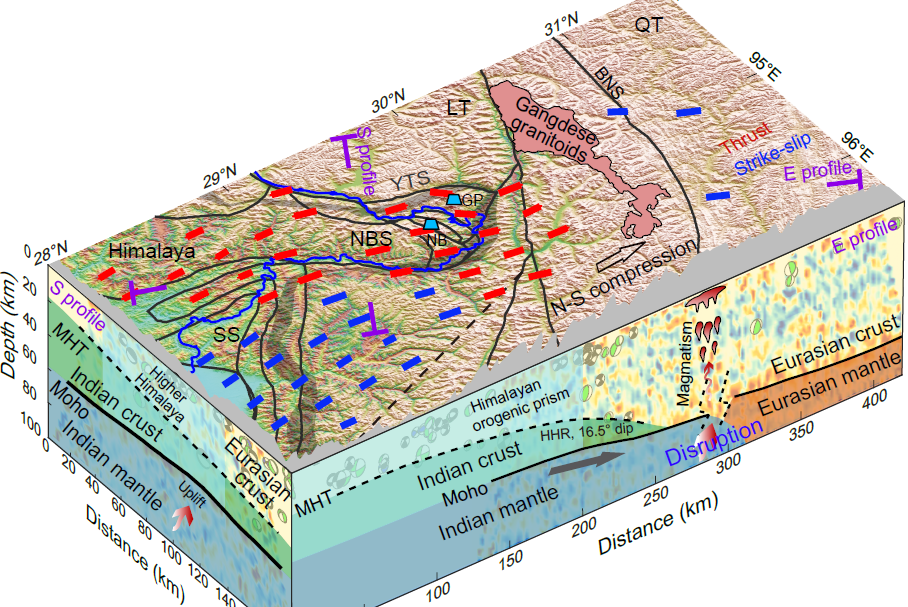

另一類是航天器碰撞與爆炸產生的次生碎片,這是碎片數量不斷增加的關鍵原因。歷史上曾發生過衛星與碎片、衛星與衛星的主動碰撞,并產生連鎖反應,一次碰撞或爆炸產生的新碎片,會繼續撞擊其他航天器,形成“碎片雪崩”,導致軌道碎片密度呈指數級增長。

第二問:空間碎片的危害有多大?

別小看空間碎片的威力。龐之浩說,即使是直徑小于1厘米的空間微小碎片,憑借極高速度帶來的巨大動能,也能對航天器造成致命損傷。

他介紹,空間碎片的運動速度普遍為每秒7至10公里,這種高速撞擊會產生極端破壞效果。毫米級碎片會劃傷航天器舷窗、太陽翼,導致透光率下降或供電效率受損;厘米級碎片可直接穿透航天器外殼,擊穿燃料箱、管線等關鍵部件,引發泄漏或爆炸。即使未完全穿透,撞擊產生的沖擊波也可能震壞內部精密儀器,導致導航、通信等系統失靈。

當低地球軌道碎片密度達到臨界值時,一次碎片撞擊產生的新碎片,會引發更多撞擊,形成“多米諾骨牌效應”,最終可能在軌道上形成一層“碎片云”,徹底阻斷人類進入太空或使用衛星的通道,對太空活動造成長期災難性影響。

對于在太空行走的航天員來說,他們對空間碎片幾乎沒有防護能力。哪怕是直徑0.1毫米的超細碎片,也可能穿透航天服的防護層,造成航天員受傷。即便置身于航天器內,如果航天器被碎片撞擊失壓,艙內航天員的生命安全也將直接受到威脅。

第三問:目前有哪些技術可以應對空間碎片撞擊風險?

一直以來,人類都在探索空間碎片的應對辦法。龐之浩說,目前預報空間碎片撞擊風險主要依靠監測技術和數據分析模型,處理風險則通過主動規避、被動防護以及碎片清除等多種手段相結合。

預報空間碎片撞擊風險的技術主要有兩類。一是光學觀測技術,利用望遠鏡和相機捕捉碎片反射的太陽光,這適用于高軌道碎片的探測;高精度光學系統結合圖像處理技術,可分辨直徑10微米以上的微小碎片,通過多站聯合觀測,能綜合分析碎片軌跡,減少軌道不確定性,提升預警準確性。

二是雷達監測技術,通過發射電磁波并接收反射信號,探測空間碎片的位置和速度。該技術具有全天候、遠距離探測能力。高分辨率雷達系統可提供厘米級探測精度,有效識別不同尺寸的碎片,例如美國空間監視網絡,可探測到直徑大于10厘米的碎片。

近年來,一些新技術不斷出現,例如激光雷達技術可以提供高時間分辨率,實時更新碎片位置,結合自適應光學技術,還能克服大氣干擾,提升夜間或復雜氣象條件下的探測性能;多傳感器融合技術可以整合雷達、光學和激光雷達等數據,形成互補監測網絡,通過數據融合算法,消除單一傳感器的局限性,提高碎片識別和跟蹤的準確性,同時支持三維空間重構,實時生成碎片分布圖,為碰撞風險評估提供直觀依據;碰撞概率分析技術可以結合軌道誤差模型,在預警區域判定的基礎上合理設置概率閾值,減少虛警率,提高航天器規避效率。

處理空間碎片撞擊風險的技術也有多種。龐之浩說,對于尺寸超過10厘米的較大空間碎片,航天器傾向于主動實施軌道規避。面對難以觀測的小型、微型空間碎片,航天器主要采用被動防護手段。科學家也在不斷探索激光燒蝕、太空拖網、機械臂捕獲、離子束偏轉、電磁吸附清除等碎片清除技術。

此外,現代航天器也在設計上充分貫徹空間碎片防控理念,采用防爆燃料貯箱、減少外露部件,從源頭上減少空間碎片產生。

網友評論

網友評論